|

|

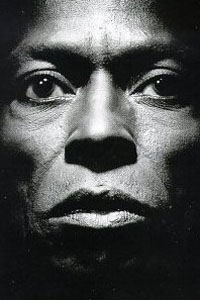

Quarta-feira, 11/10/2006 15 anos sem Miles Davis, o Príncipe das Trevas Jonas Lopes

Kenneth Tynan, A Vida Como Performance Tynan, grande jornalista e crítico cultural, foi quase perfeito na sua definição. Quase porque deixou de fora Louis Armstrong. Alguns fãs de jazz logo perguntarão, "espere aí, onde estão Charles Mingus, John Coltrane e Bill Evans?", para ficar com apenas três. Sim, são músicos brilhantes, essenciais, indispensáveis, tão influentes quanto aqueles quatro primeiros. Mas suas inovações só foram possíveis graças aos pioneiros que abriram as porteiras do jazz. Dos arquitetos, Miles Davis é, sem dúvida, o mais conturbado. É amado e odiado em proporções enormes. É um dos jazzistas mais populares da história, só perdendo, talvez, para Armstrong (até mesmo os roqueiros mais incautos já ouviram ou leram seu nome em algum lugar). Revolucionou o gênero um punhado de vezes com suas viradas radicais de sonoridade. Com seu faro de líder, descobriu e cooptou alguns dos músicos mais importantes das últimas décadas. Criou um estilo próprio ao trompete, que até hoje rende imitadores/seguidores de melhor e de pior qualidade. E não param de sair caixas de material inédito (recomendo Live At The Plugged Nickel e The Cellar Door Sessions). Ao mesmo tempo, o trompetista suscitou não poucos arroubos de ódio de outros jazzistas e de críticos. As mesmas revoluções sonoras que promoveu foram massacradas. A pecha de traidor do jazz por pouco não pegou nos anos setenta e oitenta. O que para os seus admiradores era inovação, para os detratores era o mais claro sinal de oportunismo. No último dia 28 de setembro completaram-se quinze anos de sua morte. É o momento ideal para ver para que lado pende a balança, a do gênio ou a do picareta. A personalidade de Miles pouco ajudou no juízo público: era uma pessoa desagradável, grosseira e, acima de tudo, racista. Em sua autobiografia (redigida por Quincy Troupe, atualmente fora de catálogo no Brasil), a palavra "brancos" é tão freqüente quanto "música". Quase sempre ela vem acompanhada de adjetivos pouco favoráveis, como "loucos", "putos" e "merdas". Miles foi um caso raro de negro americano que não passou necessidades durante a infância. Seu pai era um dentista bem conceituado em Chicago e um defensor radical dos direitos dos negros. Transmitiu ao filho o orgulho pela raça, mas também a intransigência. Como todos os grandes talentos, era contraditório até não poder mais. Quando, no começo da década de 60, músicos como Ornette Coleman, Cecil Taylor e Don Cherry começaram a praticar uma música improvisada e sem limites formais, muitas vezes até atonais - o chamado free jazz -, Miles caiu em cima: "O pessoal engolia aquilo porque engole qualquer coisa que não entende se é bastante badalada. Quer estar na onda, quer sempre estar por dentro da coisa nova, para não parecer quadrado. Os brancos são especialmente assim, sobretudo quando um negro faz alguma coisa que eles não entendem. Não querem admitir que um negro faz alguma coisa da qual não sabem nada. Ou que ele possa ser um pouco mais - ou muito mais - inteligente que eles". Estranho. Ainda mais vindo daquele que mais buscou novos caminhos para o jazz, mesmo que nem sempre tenha acertado. Em seus últimos anos de vida, por exemplo, Miles não acertou uma. Ele ficara sem pegar no trompete de 1975 até 1980. Os discos que gravou a partir daí são medíocres, tentativas constrangedoras de se aproximar da música pop que teve seu auge na versão de "Time After Time", hit de Cyndi Lauper registrado em You're Under Arrest (1985). É verdade que ganhou um Grammy por Tutu (1986), mas o prêmio foi mais um consolo pela sua importância no passado que pela qualidade do disco, dominado, como todos dessa época, por sintetizadores aguados. A música insípida veio acompanhada de uma toda uma postura: Davis usava roupas de cores berrantes, sapatos chamativos, penteados moderninhos, Ferraris amarelas. Esse desejo de ser um popstar (mais as buscas pelas tendências, como o hip-hop, explorado em seu último álbum, Doo-Bop) fortaleceu os argumentos dos que o acusam de ser um mero oportunista. Sim, ele gravou discos inacreditáveis, de tão ridículos. Sim, ele pagou incontáveis micos com as roupas coloridas e o desespero em ser popular. Só que, sem tudo isso, não seria Miles Davis. Sempre fez parte da sua personalidade a inquietude artística e a necessidade de se mover, de nunca estagnar musicalmente, e a indulgência sempre foi um risco a se correr. Ele tentou e errou, mas também tentou e acertou - muito, muito mais. Em sua primeira sessão de gravação como líder, em 1949, ele já foi revolucionário: criou o cool jazz em The Birth Of The Cool, vertente mais lenta e menos virtuosa do bebop de Charlie Parker e Dizzy Gillespie. O cool renderia nomes como Chet Baker, que por sua vez deságua na nossa bossa nova, e por aí vai... O estilo elíptico de Miles ao trompete levou muitos críticos a dizerem que ele toca mal. Insanos, é óbvio: "No bebop, todo mundo tocava muito rápido. Mas eu jamais gostei de tocar um monte de escalas e essa merda toda. Sempre tentei tocar as notas mais importantes do acorde, decompô-lo. Eu ouvia os músicos tocando todas aquelas escalas e nunca nada que a gente pudesse lembrar". Durante os anos 50, ele montou seu primeiro grande quinteto, com destaque para o jovem John Coltrane. No final da década, outras duas revoluções. A primeira na parceria com o maestro Gil Evans e a união de jazz, música erudita e sons latinos de Miles Ahead (1957), Porgy And Bess (1958) e Sketches Of Spain (1959). A outra revolução veio com Kind Of Blue (1959), seu trabalho mais famoso e um dos discos de jazz mais vendidos de todos os tempos. Aqui ele popularizou o modal, técnica de composição baseada em módulos, em vez de notas ou melodias, o que favorece a improvisação. Nos ensaios de Kind Of Blue, Miles levava apenas as bases das músicas, repetitivas e simples (ouça "So What"); a banda improvisava por cima. O disco inteiro surgiu desse processo. Em entrevista a mim, o trompetista norte-americano Dave Douglas, talvez o principal herdeiro da inquietude artística de Miles, afirmou: "Uma das coisas mais fascinantes em Miles é que há pessoas que amam uma ou duas fases dele e detestam todas as outras. Ele devia estar fazendo alguma coisa certa". Em Miles, não há uma fase melhor; há fases favoritas. A minha fase favorita é aquela entre 1965-69, período que compreende o seu segundo quinteto e seu início elétrico. O segundo quinteto é, na humilde opinião deste escriba, a mais completa banda de jazz que já tocou junta: Wayne Shorter (saxofone), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (baixo) e Tony Williams (bateria). Com essa banda, Miles flertou com o jazz mais vanguardista, sem que as composições perdessem a forma. O entrosamento do quinteto era incrível. Nos shows, Hancock sentava em cima da mão esquerda, para que seus companheiros não pudessem descobrir para onde ele levaria a melodia. Williams, que entrou na banda com menos de 20 anos, criou escola com sua polirritmia. Carter era sólido como uma rocha. E Shorter contribuía com seu talento de compositor. São dessa época clássicos como "Footprints", "Masqualero", "Nefertiti" e "Prince Of Darkness". Em 1968, Miles, influenciado pelo rock, parte para os instrumentos elétricos e promove sua última revolução no jazz. No ano seguinte sai o irretocável In a Silent Way e ele sai em turnê com o chamado "lost quintet", composto por Shorter, o baixista inglês Dave Holland (então com 22 anos), o pianista Chick Corea e o baterista Jack DeJohnette. Infelizmente essa banda não chegou a gravar em estúdio, mas os registros dos shows que fizeram mostram que eram quase tão bons quanto o segundo quinteto. Ainda em 1969 sai o famoso (e irregular) Bitches Brew, com participação do chato guitarrista John McLaughlin. A partir daqui, Miles levou a fundo as experimentações elétricas, flertando com o rock e o funk. Seus discos dos anos setenta são desiguais: há coisas excelentes (Get Up With It, 1972), outras cansativas e indulgentes (A Tribute To Jack Johnson, 1970). Depois, veio a vergonhosa fase pop dos anos oitenta. Mas dá para condenar Miles totalmente? Será que gravar versões de Cyndi Lauper não é tão degradante quanto fazer um revival e tocar "My Funny Valentine", de terninho e pela milésima vez? Se correr riscos faz parte do conjunto do gênio, ele foi dos maiores. Jonas Lopes |

|

|