|

|

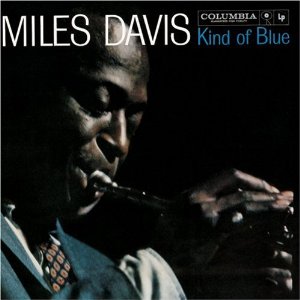

Sexta-feira, 22/7/2011 Conceitos musicais: blues, fusion, jazz, soul, R&B Diogo Salles Na coluna anterior, selecionei os 6 discos que me batizaram no rock. Acontece que essa seleção não representa toda a minha discoteca. Antes de diversificar e ampliar meus conceitos musicais, devo reconhecer que o rock causou um violento efeito colateral em mim. Aos 17, 18 anos eu era um roqueiro xiita, a ponto de não aceitar nada que não fosse Rush, Van Halen ou Yes. Sorte que todo mundo tem sua chance de evoluir algum dia na vida. Embora alguns amigos ainda me classifiquem como "extremista-militante-purista do classic rock", pelo menos musicalmente, eu garanto que evoluí... Ao ouvir Burn, do Deep Purple, o meu flerte com o blues era claro, mas só abracei o gênero quando, aos 20 anos, ouvi um cara chamado Stevie Ray Vaughan. A partir daquele dia, todos os radicalismos juvenis foram desmoronando, um a um. Depois do blues, descobri o fusion, aí fui parar no jazz e, mais tarde, diversifiquei com o soul e o rhythm & blues. Hoje, dou risada de minhas intransigências de adolescente, pois reconheço-as em muitos xiitas que debatem sobre música em fóruns na internet. Enfim, segue abaixo a discografia que melhor define a minha evolução sonora. Espero que ela possa ajudar você com seus radicalismos também e, quem sabe, torná-lo um eclético, mas com conceitos musicais, e não com preconceitos.  Couldn't stand the weather - Stevie Ray Vaughan (1984) Muito mais do que um guitarrista talentoso, Stevie Ray Vaughan era a ponte entre o rock-catarse de Jimi Hendrix e o fraseado bluseiro e "cool" de Albert King, combinando o som dos dois. Em 1983, Muddy Waters morreu e parecia levar o blues consigo para o caixão, mas Vaughan conseguiu, num feito notável, ressuscitar o gênero. Naquela estranha década de 1980, em que só se cultuava o new-wave, o kitsch e todo aquele pós-punk de butique, ele conseguiu cativar o público jovem da MTV e trazê-lo de volta para o blues. A soldo, trouxe seu novo público a revisitar também B.B. King, John Lee Hooker e Buddy Guy, entre outros. Eu mesmo, não tenho certeza se seria um fã de blues se não tivesse ouvido Stevie Ray Vaughan. Quando vi o engraçadíssimo (e tosco) clipe de "Cold shot", percebi que o blues podia ser irônico e divertido ― e não só o lamento e aquela cadência lenta, sorumbática e, por vezes, envelhecida. Se o disco de estreia, Texas flood (1983) tinha sua alma mais voltada ao blues, Couldn't stand the weather investe mais no diálogo com o rock. O disco abre em velocidade máxima com "Scuttle buttin'", com Vaughan exibindo sua impressionante técnica, mas foi com a música que intitula esse álbum que ele se mostrava simples, direto, suingado e absolutamente arrasador. Ademais, a reverência a Hendrix vinha no peso de "Voodoo child (Slight return)", o blues mais tradicional em "Tin Pan Alley" e para fechar, uma incursão no jazz com "Stang's Swang". Audição obrigatória.  Visions of the Emerald beyond - Mahavishnu Orchestra (1975) A transição do rock para o blues não era exatamente uma transição, pois o rock, como sabemos, é "filho" do blues. Eu nem conhecia John Mclaughlin e nem dava a mínima para o jazz. Nada daquilo fazia o menor sentido pra mim. Não até, aos 20 e poucos anos (22, talvez), eu ouvir Visions of the Emerald Beyond. Aquilo tinha uma pegada de rock progressivo, mas o timbre era diferente, mais limpo, a dinâmica era outra, e os temas eram mais complexos, eruditos. Mahavishnu Orchestra era a definição perfeita do fusion: uma mescla entre o peso do rock e a técnica do jazz. Ali, o espaço para o improviso era infinito e as possibilidades também, sem preocupação com melodias cativantes ou refrões fáceis de cantarolar. "Eternity's breath" é a faixa mais emblemática do disco. Nas duas partes dessa epopeia de oito minutos, todos os elementos do fusion eram extrapolados. Nela, o desempenho do baterista Narada Michael Walden me obrigou a rever o tolo conceito de "melhor do mundo" (uma discussão muito comum em fóruns de música). Até então, eu só via o violino como um instrumento que se encontrava em orquestras sinfônicas. Na Mahavishnu, ele tinha uma função parecida com a guitarra e Jean-Luc Ponty travava duelos apocalípticos com John Mclaughlin. Em "Lila's dance" e "Cosmic stut", os temas eram entremeados por arranjos de cordas que sempre permitiam ataques de violino e guitarra. Ponty era agressivo, mas também mostrava suavidade e delicadeza ao entoar o tema de "Pastoral". Em "Be happy" eles capitulavam de vez à improvisação e à demolição jazzística, mas a banda sabia explorar outros ritmos com extrema competência, como no groove de "Can't stand your funk". A minha porta para o jazz estava aberta, enfim. Se você ainda procura a sua, Visions of the Emerald Beyond é uma boa escolha.  Imaginary day - Pat Metheny (1997) Pat Metheny é uma esfinge da música. Para todos os efeitos, ele é um guitarrista virtuoso de jazz, mas sua ambição não se encaixa num gênero específico. É um iconoclasta. Com ele, nada parece ser impossível e tudo fica imprevisível, tamanha a diversidade de elementos, a incansável pesquisa de sons e texturas, além de uma infindável lista de parcerias. Já colaborou com os mais variados (e importantes) nomes da música, como Jaco Pastorius, Joni Mitchell, Chick Corea, Milton Nascimento e Brad Mehldau, entre outros. Mas sua maior parceria musical é com o tecladista e compositor Lyle Mays, seu fiel escudeiro no Pat Metheny Group. Foi com ele que Metheny expandiu seu vocabulário musical, e discos como First circle (1984) e Secret story (1992) mostram uma clara evolução. Imaginary day é o resultado direto dessa longa busca. Circunspecto e variado, alterna virtuosismo com musicalidade. A faixa-título, que abre o disco, alterna climas de trilha de filme de aventura com jam sessions que enveredam para o jazz. "Follow me" faz um agradável passeio pelos timbres e melodias mais originais e passa de raspão pelo pop, mas com extrema sofisticação. "A story within a story" é uma longa e bela peça jazzística, que faz uma elipse em torno do tema proposto, permitindo variações e um inspirado solo de guitarra. "Across the sky" é outro exemplo de como uma boa melodia se desenvolve na mão de músicos tão talentosos. E temos "The roots of coincidence", uma música sombria, quase sufocante, alternando climas com picos de agressividade (mais uma faixa que serviria perfeitamente como trilha sonora para um thriller de suspense). Para consagrar essa obra-prima, felizmente, foi lançado o vídeo Imaginary day live, onde podemos descobrir como o Pat Metheny Group executa ao vivo um álbum tão complexo.  Kind of blue - Miles Davis (1959) Esse é o pai de todos os clichês. Clichê obrigatório e inescapável, não só para amantes do jazz, mas para amantes de música. Miles Davis, o cara. Com sua personalidade polêmica e excêntrica, ele era a própria subversão para os puristas do jazz. Embora muitos apontem sua carreira como irregular, ele conseguiu lançar grandes discos nos mais variados estilos, que iam do acid jazz até o pop sem constrangimentos. Tanta ousadia fez de Miles Davis o responsável por, pelo menos, três grandes revoluções estéticas na música, que lhe renderam o título de "Picasso do Jazz". A primeira dessas revoluções ocorreu em 1949, quando deflagrou o cool jazz com Birth of the Cool. Nos anos seguintes, Davis sobreviveu à onda bebop, concebida por Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Até que, em 1959, Miles Davis introduziu o jazz modal em Kind of Blue ― e esta se tornou sua segunda (e maior) revolução. Uma obra definitiva, que mudou o curso da história da música. Ouvir "So what" é sempre é uma experiência musical das mais sublimes. O disco é resultado de um dos encontros musicais dos mais felizes, e essas antológicas gravações ― que incluíram nomes como John Coltrane e Bill Evans ― até hoje são estudadas por especialistas e jazzófilos, como fez o jornalista Ashley Kahn em seu livro Kind of Blue. Dez anos depois, visceralmente influenciado por Jimi Hendrix, Davis lançou sua terceira (e mais controversa) revolução sonora com o jazz-rock lisérgico e eletrificado de Bitches Brew (1969). Assim, se tornou o pai do fusion e mostrou John Mclaughlin para o mundo (estava ali também a gênese da Mahavishnu Orchestra). Mais tarde, já nos anos 80, ele lançou discos interessantes (e improváveis), como Tutu (1986) e Amandla (1989), envernizados pela música pop de Marcus Miller, mas foi massacrado pelos críticos e pelos puristas. O conjunto da obra é polêmico em alguns momentos, genial em outros, mas se existiu um artista que não se permitia barreiras e que levou o conceito de "arte pela arte" aos seus estertores, esse alguém foi Miles Davis. Ouça-o e comprove.  Breezin' - George Benson (1976) Depois que Miles Davis mostrou ao mundo que o jazz não era um monstro de sete cabeças (é só de seis), muitos artistas do gênero foram procurar outras fontes de inspiração. George Benson pavimentou sua estrada no jazz seguindo o rastro do guitarrista Wes Montgomery e foi encontrando seu próprio vocabulário jazzístico jogando temperos de soul, R&B e pop em sua música. Breezin' foi um divisor de águas em sua carreira. Abriu portas para ele no mainstream e se tornou um enorme sucesso comercial. A balada "This masquerade" foi uma espécie de laboratório para sua voz que, calcada no soul, permitiu-lhe descobrir um grande alcance vocal. Outra faceta que se tornou sua assinatura era a de cantarolar em uníssono as mesmas notas que ele solava na guitarra, criando uma timbragem única. A faixa-título é outro bom exemplo de beleza melódica, de raro bom gosto. Quem puder encontrar a versão remasterizada (atualmente fora de catálogo), não deixe de ouvir "Shark bite", faixa-bônus instrumental, cheia de climas a dinâmicas insanas. Uma música tão boa que até hoje me pergunto porque não foi incluída no LP original. Depois desse flerte com o pop em Breezin', ele se consumou de fato em Give me the night (1980) ― uma bem sucedida mistura pop com jazz e R&B, produzido por Quincy Jones, e que seria um prelúdio para Michael Jackson com seu Thriller, dois anos depois. Depois de estourar nas rádios, Benson deixou o jazz de lado e fez uma imersão no pop durante todos os anos 80, forjando uma máquina de hits radiofônicos, com baladas cada vez mais românticas, melosas e repulsivamente bregas. Felizmente reencontrou seu lado jazzístico a partir dos anos 90, embora ele ainda encontre dificuldade para equilibrar seu repertório nos shows.  Innervisions - Stevie Wonder (1973) Stevie Wonder sempre foi um dos músicos mais brilhantes que já habitaram a terra. Transformou o ato de compor música numa experiência sensorial, misturando cores fortes em cada nota. Desde o garoto prodígio que gravou seu primeiro compacto com apenas 12 anos ― ainda sob o nome de Little Stevie Wonder ― até o estrelato foi uma longa jornada. O problema de conhecê-lo em meados dos anos 1980 (meu caso), era ficar refém de bobagens como "I just call to say I love you" e ter uma dimensão muito limitada de sua grandeza. Nessa época, a despeito de sua ubíqua qualidade musical, ele acabou caindo no mesmo redemoinho onde estavam os grandes artistas que queriam sobreviver numa década em que a única receita era vender, vender e vender. Levei anos para descobrir o verdadeiro (e genial) Stevie Wonder, aquele que revolucionou não apenas a Motown, mas todo o mainstream, mudando o panorama da música pop, soul, R&B, rock e até do jazz. Essa fase áurea ocorreu nos anos 1970 e você pode escolher qualquer disco que ele lançou nessa década que será um tiro certeiro no alvo. Eu poderia citar o inovador Talking book (1972) ou o multiplatinado Songs in the key of life (1976), mas fico com Innervisions. Quando lançou esse álbum, Stevie Wonder tinha só 23 anos, mas já era um músico experimentado, maduro, completo e fez seu trabalho mais poderoso. Com vocais elásticos, ele cantava sobre a negritude americana em arranjos fenomenais e com aquele groove que se tornaria a sua assinatura. É o caso de "Higher ground", uma pérola até hoje sobrevive ao tempo, sendo regravada e celebrada pelos artistas e bandas mais improváveis. Além dela, temos o ritmo funkeado de "Too high" e o delicado embalo soul de "Visions". E, claro, "Living for the city", uma de suas músicas mais fortes e cheias de alma. Sejamos objetivos: Stevie Wonder é o Martin Luther King da música pop e, sem ele, Michael Jackson não teria sido possível... Curioso como ouvir George Benson e Stevie Wonder me trouxeram ecos de Michael Jackson. Foi como ter completado os 360º que me levaram de volta para onde tudo começou para mim na música ― quando eu, ainda garoto, imitava o "moonwalk". Foi aí que percebi como a boa música está toda conectada através dessas influências, como se fechasse a elipse de meus conceitos de geek musical. Fechar esse ciclo foi uma revelação para mim... E talvez eu seja mesmo um extremista-militante-purista, pois vou continuar insistindo na tese dos conceitos musicais em detrimento dos preconceitos. Nota do Editor Leia também "6 pedras preciosas do rock". Diogo Salles |

|

|