|

|

Quarta-feira, 17/10/2018 Inferno em digestão Renato Alessandro dos Santos

Olhando para trás, lá se vão décadas e décadas. Terra sonâmbula, romance de Mia Couto, tem o mesmo número de anos que sinaliza o fim da guerra civil de Moçambique, em 1992. Vida difícil a dos moçambicanos. Não bastasse a independência tardia (1975), encerrando a fase de guerra colonial, o país entrou em outra batalha, interna, a guerra civil que, de 1976 a 1992, deixou o chão e a vida esburacados. A primeira foi uma luta necessária e amplamente mortífera, que assinalou um período em que um tardio império decadente não mais estenderia suas mãos para pilhar e para fazer sofrer aqueles que, no além-mar, viram-se enredados numa máquina lusitana que havia perdido a sincronia com a máquina do mundo. Duro é compreender que, finda a luta pela independência, de 1965 a 1975, contra aqueles que vieram com a língua de fora, começaria outra batalha contra aqueles que, do lado de dentro, não se compreendiam nação una, surdos que estavam à diversidade de línguas, que, demarcando territórios, expuseram a cizânia e a ferida que indicavam que o ódio e a intolerância ainda tinham muito a dizer a Moçambique. E a literatura, o que tinha ela a falar sobre tudo isso? Uma boa resposta está em Terra sonâmbula. “Nele”, afirma a professora Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco, “as estórias entrançadas constituem-se como uma rede poética que dá a resposta da literatura à crise político-social por que passa Moçambique”. Política e literatura, de mãos dadas e levantadas do chão.

Primeiro, repleta de sinais de uma guerra recente, a estrada por onde passam dois personagens que levam o leitor travessia adentro. Os sinais: carros incendiados e retorcidos; pessoas mortas e carcomidas a servir de pasto a aves de rapina. Sem comida, sem futuro, sem sonhos. A terra está sonâmbula. Depois, esses personagens que, no romance, fazem a diferença e indicam o desenrolar do enredo. Dois. Um velho e um menino: Tuahir e Muidinga. Duas gerações a abrir a estrada para seguir adiante. A tradição e o porvir. O menino perdeu voz, dignidade, esperança, mas o velho ajuda-o a reencontrá-las, e partem, até porque, a não ser manter-se em movimento, não há outra coisa a fazer. Caminham os dois e, de repente, veem um machimbombo abandonado, uma espécie de micro-ônibus que servirá como uma âncora aos dois: âncora para regressar, âncora temporária a amortecer as agruras da estrada. Mas o que é aquilo ali? Ali, está o que restou de um homem e, anexado a ele, uma mala. É preciso enterrar o corpo, e eles assim o fazem; é preciso ver o que há dentro daquela velha mala, e, ao abri-la, o que o menino encontra são onze cadernos escritos por Kindzu, terceiro personagem que, fugitivo também, será uma espécie de bálsamo para a travessia de Tuahir e Muidinga, porque nesses apontamentos os dois encontrarão o sonho que parece inexistir na terra sonâmbula.

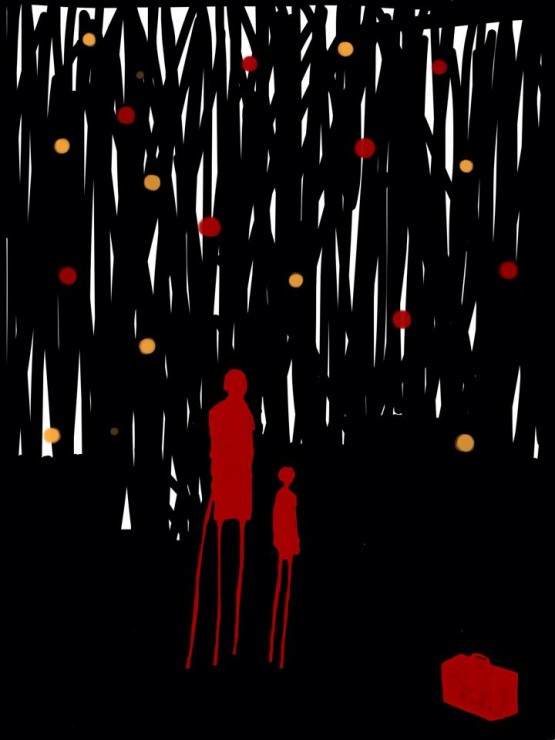

E vai assim, um livro dentro do outro, em abismo. Muidinga descobre que sabe ler, algo que julgava perdido, e levantando a voz narra para Tuahir, cego para as miçangas das letras, a biografia misteriosa de Kindzu, cuja vida também é marcada pelo movimento pícaro da estrada e pelas investigações oníricas que engendra. Kindzu é filho de um pescador, o velho Taímo. O pai não compreende que o filho tem de ir embora de sua terra, e o menino não entende o porquê da ojeriza do patriarca. Conflito de gerações ― conflito marcado por duas visões contrastantes: o filho acredita que a resposta está lá fora, enquanto o pai não o perdoa por fugir e escapar de onde nascera. Eis o sal da terra. Kindzu parte, bem como o pai, que resolve ir para o além-mar que separa o mundo dos vivos e dos mortos. Longe de casa, o rapaz espera encontrar os naparamas, guerreiros que estão mais para lá do que pra cá, isto é, que têm lá seu quinhão no mundo dos mortos e, por isso, representam a tradição de heróis que podem recuperar a grandeza da terra para seu povo. Parte Kindzu, e seu pai vez ou outra surge para lhe iluminar ou apagar o caminho, pois o velho ― no mundo dos mortos ― ainda não o perdoou. Estrada afora, o passado do país é reacendido pela voz do filho, que estrada adentro reencontra ancestrais capazes de resgatar o fio da memória tão severamente obliterada pela assimilação lusitana, isto é, pela borracha que os portugueses esforçaram-se em usar a fim de apagar a memória popular. Assim, emergem estórias capazes de ilustrar a cisão entre o mundo real e o mundo dos sonhos, espelhada pela narração em primeira pessoa de Kindzu e contrastada pela onisciência do narrador, que apresenta a realidade em ruínas, em carcaças, em destroços que povoam a estrada de Muidinga e de Tuahir. É essa voz de Kindzu que resgata o saber africano dos anciãos, bem como a identidade perdida durante o processo de colonização português. Em seus cadernos, a prosa poética resgata os laços do passado, trazendo ao encontro do leitor a memória do tempo perdido, que passa a ecoar na vida do velho e do menino, cruzando fantasia e realidade: o canto do galo mimético e independente de Vinticinco de Junho, ou Junho ou Junhito; a perseguição de Nhamataca por rios, à espera de vê-los brotar da terra; as velhas em transe, que em busca de gafanhotos parecem ecoar um canto ranzinza de cigarras; o velho português Romão Pinto e sua esposa, a africana Virgínia, personagens que carregam no próprio nome o fardo da colonização; a mulher que em busca do filho ocupa a carcaça de um velho navio ancorado, repleto de mantimentos que apodrecem, à revelia de uma população faminta... Algumas dessas estórias são costuradas por Kindzu, enquanto do outro lado do espelho os dois personagens servem-se delas como aqueles que, na oração, encontram força para escapulir de uma vida rasteira e seca. Nesse diálogo entre o passado e o presente, entre o imaginário e a realidade, Terra sonâmbula encontra, por meio da literatura, o caminho por onde os moçambicanos têm de seguir, estrada afora, vida adentro, como um metrônomo que regressa ao passado para, no presente, seguir como o rio que, a despeito das margens que o oprimem, vai engolindo tudo pela frente. Renato Alessandro dos Santos, 46, é autor de Todos os livros do mundo estão esperando quem os leia (Engenho e arte), seu mais recente livro. A ilustração é de Helton Souto. Este texto que lê aqui faz parte da obra, que pode ser adquirida pelo e-mail do autor ([email protected]).

Renato Alessandro dos Santos |

|

|