|

|

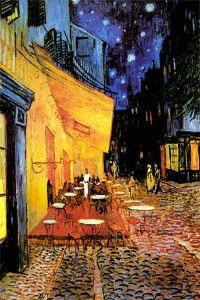

Segunda-feira, 26/9/2011 Delírios da baixa gastronomia Ruy Castro  Café em Arles, de Van Gogh Hoje em dia, comer bem significa comer mal e quanto mais caro, melhor. Você se certifica disso toda vez que se deixa tapear por mais um restaurante que acabou de abrir na sua cidade e que ficou na moda. Depois de sobreviver a um baita engarrafamento para chegar e a 45 minutos de fila de espera no bar do dito, você se vê finalmente sentado diante do prato. Neste, que acabou de sair pelando do microondas, a comida lembra uma delicada instalação minimalista, com um design irresistível e cores dignas de Natalie Kalmus, a dona do Technicolor. É um arranjo tão bonito que dá pena destroçá-lo com garfo e faca e transformá-lo naquela mixórdia a que todos os pratos, de Paul Bocuse ao prato feito, estão condenados depois que você manda brasa. Bem, além das cores e do design indisfarçavelmente novo-rico, o que esse prato tem a oferecer em troca do sacrifício? Um bifinho muito do mixuruca ou um insosso peixinho, uma massa quase sempre medíocre ou uma micro-porção de arroz "selvagem" e ― aí está o segredo ― belas firulas na louça com o molho de cassis e três talinhos de nirá circundando os quase invisíveis ingredientes. Quinze minutos depois, você está raspando sofregamente o fundo com o último pedaço de pão e pensando em pedir uma feijoada para rebater. Fico me perguntando sobre a vida em outros lugares. Cozinheiros ― não chefs ― criativos abundam em toda parte, e só a matéria-prima varia. Mas, em muitos lugares, eles não trepidam na escolha dos ingredientes: o que interessa é o paladar do cliente ― e a sua satisfação. Na China, por exemplo, eles fazem sopa de cachorro, espetinho de escorpião e torresmo de pênis de cobra. No Japão, uma grande pedida é o tradicional sashimi, sendo que, ao ler isto, você perguntará: "E daí? Sashimi tem em cada esquina." Sim, só que, em alguns restaurantes de Tóquio, eles o preparam com o peixe ainda vivo. No Laos, os melhores restaurantes servem barata frita ― eu disse barata, não batata (o visual deve ser espetacular e, provavelmente, dispensa a "redução" de amora com que os nossos chefs enfeitam os seus pratos). Na Argélia, um must dos sábados à tarde são gafanhotos na brasa. Em Madagascar, morcego ensopado. No Equador, farofa de formiga. E não sei em que país, mas certamente ligado à Itália, a pizza de minhoca. Que uma amiga minha provou há tempos e não se empolgou ― não por causa das minhocas (não são piores do que aliche), mas porque não acha a menor graça em pizza. E não pense que esses pratos são coisa de gente subdesenvolvida, que não tem mais o que comer. No Alasca, que é uma das estrelas da bandeira americana, os nativos vibram com intestino cru de foca. (Parece que o lavam antes de servir. Mas, se não lavarem, tudo bem, porque foca só come peixe.) No México, a fritada de grilos vai bem com tequila. Na França, ninguém dispensa perninhas de rã (no que não vejo nenhuma façanha, porque também adoro). Na Noruega, os nativos lambem os beiços diante de uma panela com língua e bochecha de bacalhau. E, certa vez, em Portugal, entrei numa caverna escura e úmida, perto de Sintra, cheia de buracos na parede entupidos com codornas em vários estágios de decomposição ― estavam passando uma temporada ali para ficar no ponto (faisandées é a palava) e, depois, serem encaminhadas para uma tasca de responsa em Lisboa. Não sosseguei enquanto não consegui o endereço da tasca. Aliás, Portugal é o paraíso quando se trata de pitéus inesperados. No capítulo tira-gostos, então, a escolha é infinita: você tem os jaquinzinhos e as pitingas, que são peixes pequenininhos, bem fritos, que se comem inteiros e de uma vez, rabo, cabeça e tudo (numa sentada, devastam-se vastas comunidades do bicho); os pipis, que são os nossos corriqueiros fígados e moelas de galinha, mas com um sabor cujo segredo não parece constar dos seus livros de receitas; e as bifanas, que são o pão com bife de porco ― e também não há nada de corriqueiro nelas. Aliás, há algo de transcendental no porco português, que nunca consegui explicar, mas que, para mim, tem a ver com os anos 1950 ― por algum motivo, remete-me a remotos domingos mineiros, à "Hora do pato" com Jorge Curi pela Rádio Nacional, a gibis como "Mindinho" e "Super-X" e à descoberta do prazer. Parece o mesmo porco preparado por minha mãe, só que com um oceano a separá-los e um lapso de 50 ou mais anos. Pode-se passar a porco em Portugal e ser feliz para sempre, desde que você viva para chegar lá ― ou ao fim dos seus dias, o que vier primeiro. Onde mais os pezinhos de porco à coentrada ― pé de porco cozido com molho de coentro? (Por pé de porco, entenda-se, naturalmente, a unha). Ou as sandes de coirato ― sanduíche de pão com couro de porco, grelhado em chapa bem quente? Ou os túbaros de porco ou de carneiro ― testículos guisados dos próprios? (Comem-se num pires, cortados aos cubos.) E saiba que há vida além do porco nas tascas. Uma bela alternativa, mas só possível no verão, são os caracóis e caracoletas, daqueles de jardim, tão raros que os botequins os anunciam com orgulho numa tabuleta: "Há caracóis". Servem-se com palitos para cutucar. Falando nisto, se você for um brasileiro em Lisboa e resolver se exibir para a sua anfitriã preparando-lhe um dos nossos pratos típicos, abuse dos temperos, mas tenha cuidado com as palavras. Um bobó de camarão, digamos, será uma escolha perfeita. Só não fique se gabando dos seus dotes ("Ninguém faz um bobó como eu!", "Meu bobó é de ajoelhar!"), nem chame o prato por este nome ― porque, em Portugal, bobó significa boquete. E não adianta chamá-lo de moqueca, que, por lá, pode ser confundido com queca ― ou seja, dar uma rapidinha. Comer bem de verdade exige coragem, abandono ― um certo quê de "je m'en fiche" para com a vida ― e paixão pela aventura. Primeiro, comer; e só depois perguntar. Intuitivamente, foi o que fiz, nos anos 1980, quando encarei uma vasta porção de maniçoba em prato azul de plástico, saída de uma carrocinha fumegante no mercado Ver-o-Peso, em Belém do Pará, ao pé do que alguém me informou ser a "rampa dos ratos" ― e, ao olhar em torno, entendi. A maniçoba é a feijoada paraense, com os mesmos pertences do porco, mas com o feijão substituído pelas folhas da mandioca dissolvidas e transformadas num caldo grosso, tipo lava de vulcão. Depois de raspar o prato e estalar a língua, perguntei ao homem da carrocinha como se fazia. Ele respondeu que as folhas da mandioca levavam dias sendo cozidas. Perguntei se era para tirar o amargo. Ele: "Não. É para tirar o veneno". Ao ouvir aquilo, apalpei-me nas partes vitais para me certificar de que continuava vivo e, como não percebi considerável alteração, senti-me seguro para repetir a dose ― e mandei vir o bis. Aquela maniçoba não poderia ser mais mortífera que o sarapatel-aperitivo que eu e meu amigo Fernando Pessoa Ferreira comemos durante meses, com quase fatal frequência, num botequim nas imediações da rua William Spears, na Lapa de São Paulo ― região que Fernando chamava de "Nova Calcutá" ―, quando dividimos a direção da revista Status, em 1983. Era como fazer roleta russa. Um dia, pela teoria das probabilidades, teríamos de sair mortos daquele sarapatel. Por sorte, fomos demitidos antes que isso acontecesse. O sarapatel, como se sabe, é aquele alvoroço de miúdos de porco cozidos no sangue do próprio porco ― de preferência, do mesmo porco ou de um parente dele. Desde o primeiro que experimentei, num restaurante indiano em Lisboa, em 1973, até hoje, já houve muitos sarapatéis pelos quais arrisquei a vida, sem nunca me arrepender. Foi o que me fortaleceu e deu a fibra necessária, já neste século XXI, para empenhar o corpo e a alma na feijoada com rabada servida nas tardes de segunda-feira do lendário clube carioca Renascença, no Andaraí ― 38 graus à sombra da caramboleira, o recanto mais fresco do recinto ―, e preparada pessoalmente pelo seu então presidente, Jorge Ferraz. Talvez o prato ficasse ainda mais irresistível por causa da roda de samba comandada por Moacyr Luz, mas, desde então, nunca mais uma feijoada convencional me proporcionou os mesmos encantos ― faltava a rabada para dar-lhe o agora indispensável toque de diabolismo. Tudo isso pode ser heavy metal, mas colesterol também é cultura. Sei bem que há leitores mais sensíveis, para quem essas descrições devem provocar engulhos. Mas estamos falando de gostosuras, mesmo que brutais ou exóticas. Se você estiver pensando em algo realmente arriscado ― como um único sanduíche feito com carne processada, originária de centenas de bois que nunca se viram um ao outro ―, não precisa ir longe. Basta atravessar a rua, entrar naquele fast food e pedir um Big Mac. Para minha sorte, já superei a mania por restaurantes de nariz empinado, principalmente se estiverem na moda. Da mesma forma, não espero mais em filas de restaurante ― tenho medo de morrer de velhice numa delas ― e muito menos naqueles a que se vai "para ver e ser visto". Restaurante bom é aquele em que a comida é saborosa, a que se pode ir a pé, em que os garçons nos dão um tapinha na barriga e chamam pelo nome ("Fala, Ruyzinho!") e o chef ― digo, o cozinheiro ― aceita fazer algumas adaptações no prato para acomodar o seu paladar. Como acrescentar um ovo frito à lasanha, como pediu certa vez, em São Paulo, o já citado Fernando Pessoa Ferreira ― e, com isso, inventou a lasanha a cavalo. De preferência, também, que seja frequentado por gente como você e eu, que não estamos ligando para ninguém, e não por colunáveis a fim de exibir o último modelito. Ah, sim, se algum famoso ator, publicitário, pagodeiro, jogador de futebol ou escritor estiver no recinto, nenhum problema, desde que não perturbe os anônimos à sua volta. No fundo, sou ainda mais radical e prefiro os restaurantes aonde se pode ir de bermudas, sem prejuízo de quem quiser ir a rigor. Pena que não se possa exigir isso de todo lugar ― porque há restaurantes cujo forte não é a comida, mas a clientela. E, embora algumas clientes sejam altamente comestíveis, prefiro dar um tchauzinho de longe e entrar, feliz, no botequim mais próximo. Botequim, você sabe, é um lugar perto da sua casa, a que se vai para beber, comer e conversar fiado, em pé ou sentado, calçado ou descalço, vestido ou moderamente pelado, exigindo-se uma mistura equitativa de homens e mulheres, bacanas e vadios, sóbrios e bebuns. Pelo menos, esta é a receita do botequim carioca ― o autêntico berço da baixa gastronomia mundial. Em nenhum botequim carioca que se preze você vai encontrar "leito de rúcula", vinagre "balsâmico", flores comestíveis ou "lascas de grana padano em redução de vinho tinto". Vai encontrar torresmo (que, segundo o filósofo popular Wilson Flora, é carne branca), bolinho de feijoada, empada de siri, caldinho de feijão ou de sururu, bolinho de aipim com camarão e Catupiry, costelinha de porco na goiabada, miolo de boi à milanesa, sardinha marinada, cabrito no bafo, caldo de batata baroa, joelho (de porco) à pururuca, angu com frutos do mar, escondidinho de jiló, pastel de angu (com recheio de ovo, torresmo e bacon), inhame com músculo e mocotó, frango a passaralho (puxado no alho) etc. etc. ― isso é a alta baixa gastronomia. E tudo quase sempre em porções cinemascópicas, nominalmente, para um, mas, à vera, para dois. Da mesma forma, não se avexe com a localização ― alguns dos melhores lugares em que comi, em Barcelona, Nice ou Capri, ficavam nas piores ruas dessas cidades. E de que importam os vizinhos? A Casa Vieira Souto, na praça da Cruz Vermelha, no Rio, serve insuperáveis iscas de fígado. E é vizinha de porta do Hospital do Câncer, qual é o problema? Em cidades que se levam muito a sério, como Nova York ou Milão, os guias de restaurantes só têm olhos para aqueles com sotaque italiano ou francês, e esnobam seus botequins. Por que esta prevenção? Por esnobismo. Mas, numa cidade que não se leva tão a sério, como o Rio, o botequim é um conceito elástico. Tanto pode compreender restaurantes de luxo, como o Cipriani, do Copacabana Palace, onde uísques menores de 25 anos não são admitidos, quanto os imortais pés-sujos de esquina, com ovo colorido, mosca de estimação, luz vermelha iluminando o São Jorge e gente com a barriga ou o cotovelo no balcão, como o Varnhagen, na praça idem, na Tijuca. Tudo é botequim ― ou, pelo menos, assim são vistos por seus frequentadores. Desde que sirvam boa birita e belisquetes decentes e permitam boa prosa entre pessoas sem pressa de voltar para casa ou para o trabalho, o estabelecimento se enquadra na categoria. Os esnobes podem torcer o nariz, mas esse conceito, além de instigante, tem antecedentes ilustres. Alguns dos momentos mais decisivos da História aconteceram no que hoje poderíamos chamar de botequim. O cristianismo, veja só, nasceu ao redor de uma mesa, em Jerusalém, com treze homens bebendo vinho, mastigando uns pedaços de pão e fazendo planos para os 2000 anos seguintes. Na Idade Média, as grandes famílias inglesas se estratificaram batendo canecos em volta de uma mesa redonda no pub do Artur ― do rei Artur ―, arrotando sem peias e limpando a boca com as costas da mão (depois é que ficaram mais finas e educadas). Dê um salto de 600 anos e vamos a Paris. Sem a boemia literária dos botequins do Palais Royal, talvez não houvesse a Revolução Francesa ― foi de lá, meio zuzus, que eles saíram para derrubar a Bastilha, em 1888. E, em 1917, o próprio Lênin despediu-se do botequim defronte à sua casa, o Cabaret Voltaire, em Zurique, onde jogava xadrez com os dadaístas, e pegou aquele trem rumo à Estação Finlândia, porque tinha marcado com uns bigodudos bolcheviques em Moscou. Até aí, tudo bem. Mas, e nós, os macacos? Pois, no Rio, inúmeros eventos também começaram numa mesa da Brahma, com o chope apostado na porrinha e aos olhos do dono da birosca com o lápis atrás da orelha. Por sorte, nenhum desses eventos foi tão importante que acelerasse o giro do planeta. O mais perto disso foi a história de que Tom Jobim e Vinicius de Moraes compuseram "Garota de Ipanema" numa mesa do bar Veloso. A qual é falsa. Tom e Vinicius eram homens sérios: iam ao botequim para beber, não para trabalhar. O botequim é uma instituição tão medular na vida do carioca que os guias de restaurantes da cidade, publicados anualmente, sentem-se obrigados a incluí-los. Isso não impede que os botequins tenham os seus próprios guias (também anuais e com patrocínio da Prefeitura) e que comecem a aparecer livros individuais sobre alguns dos mais egrégios, como o Jobi, o Bip-Bip e o Bar Lagoa. Hoje, vários botequins são tombados, ou porque sua arquitetura neoclássica ou art déco merece preservação ou porque, de tão antigos, detêm uma parte da longa herança histórica e cultural da cidade. Às vezes, os dois casos, como o Bar Luiz, que vem de 1887 e onde o Rio trocou o vinho, tão cachopo, pelo chope, muito mais cabrocha e carioca. Ou o querido Lamas, que é de 1874, e até o Oscar Niemeyer foi na inauguração. Nota do Editor Texto gentilmente cedido pelo autor. Originalmente parte integrante do novo livro de Ruy Castro com Heloisa Seixas, Terramarear, pela Companhia das Letras. Para ir além Ruy Castro |

|

|